Auswertung der Stakeholder-Umfrage: Analyse der Bedürfnisse und Wünsche lokaler Akteure in Permafrost-Regionen

1. Berufliches Umfeld und Tätigkeitsbereich

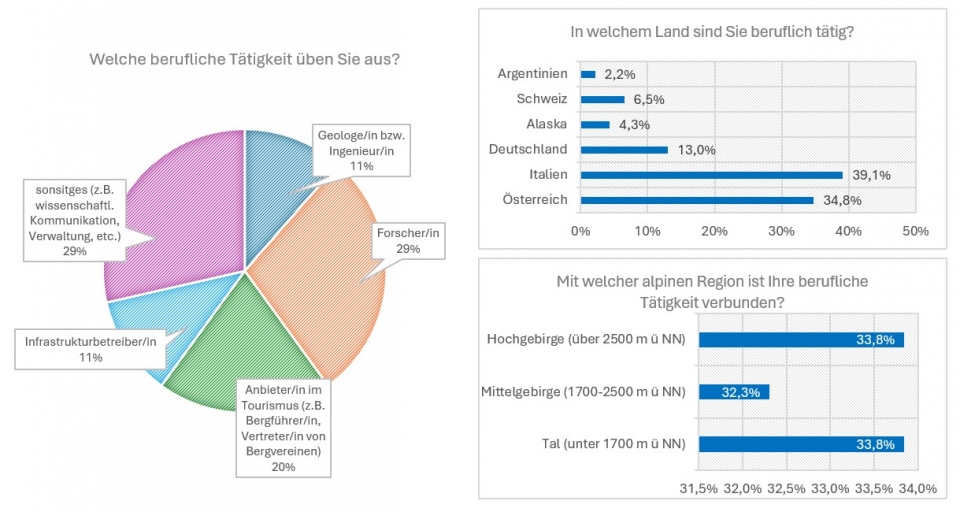

Die Mehrheit der Teilnehmenden ist beruflich in der Forschung oder im Tourismus tätig. Die Ergebnisse zeigen jedoch eine hohe berufliche Diversität: Auch Fachpersonen aus den Bereichen Ingenieurwesen, Infrastrukturbetreiber, Klimaberatung, Verwaltung, Bergsport, Waldschutz sowie Wissenschaftskommunikation waren vertreten.

Geografisch liegt der Fokus der beruflichen Tätigkeiten überwiegend in Deutschland, Österreich und Italien. Über zwei Drittel der Befragten arbeiten in alpinen Regionen (Mittel- und Hochgebirgen), in denen Permafrost auftreten kann.

Berufliche Tätikeitsbereiche, geografische Standorte der beruflichen Tätigkeit sowie Verortung der Befragten in alpinen Regionen mit potenziellem Permafrost Vorkommen.

2. Relevanz des Themas Permafrost im Berufsalltag

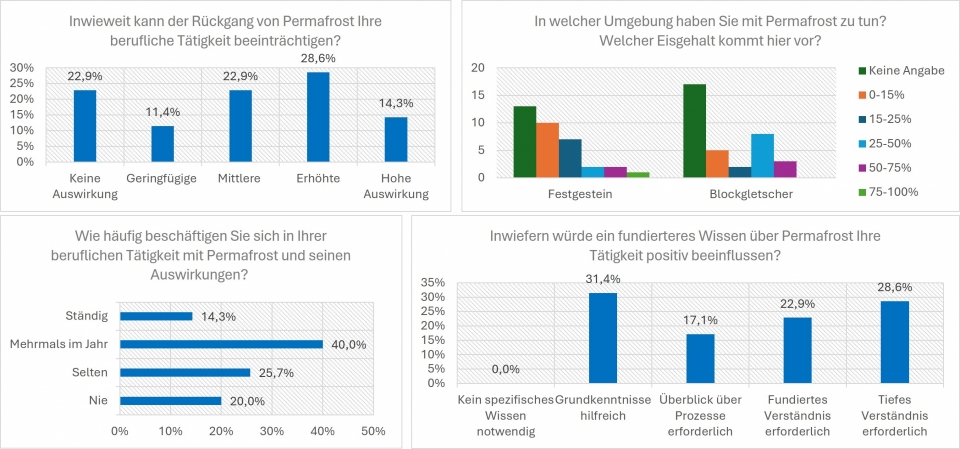

Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass der Rückgang des Permafrosts mittelgroße bis hohe Auswirkungen auf ihre berufliche Tätigkeit hat bzw. haben wird. Ebenso häufig wurde angegeben, dass man sich beruflich mehrmals im Jahr bis ständig mit dem Thema und dessen Folgen auseinandersetzt. Auch der Wissensbedarf wurde deutlich: Über die Hälfte der Teilnehmenden ist der Ansicht, dass ein fundiertes oder tiefgehendes Verständnis von Permafrost-Prozessen ihre Arbeit positiv beeinflussen würde. Dies unterstreicht die berufliche und gesellschaftliche Relevanz, sich intensiver mit den Dynamiken und Folgen des Permafrost-Rückgangs auseinanderzusetzen.

Einschätzung der beruflichen Relevanz von Permafrost-Prozessen: Auswirkungen des Permafrost-Rückgangs auf die berufliche Tätigkeit, Eisgehalt an den jeweiligen Arbeitsstandorten, Häufigkeit der Auseinandersetzung mit Permafrost-Folgen sowie Bedarf an vertieftem Fachwissen.

3. Beobachtung, Auswirkungen und Handlungsoptionen in Permafrost-Regionen

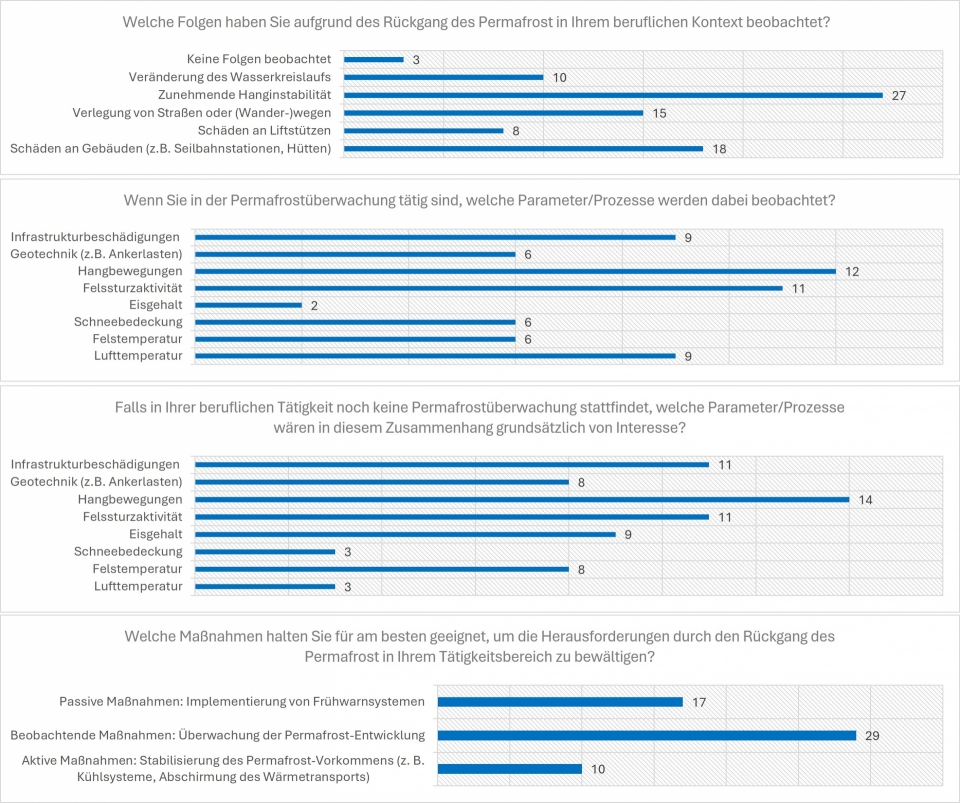

Die Befragten nannten insbesondere eine Zunahme von Hanginstabilität als häufigste beobachtete Folge des Permafrost-Rückgangs. Auch Schäden an Gebäuden sowie notwendige Verlegungen von Straßen und (Wander-)wegen wurden regelmäßig genannt. Seltener beobachtet wurden Veränderungen des Wasserkreislaufs sowie Schäden an Liftstützen.

Die am häufigsten überwachten Prozesse sind dementsprechend Hangbewegungen und Felssturzaktivitäten. Auch die Überwachung von Infrastrukturbeschädigungen und die Messung der Lufttemperatur wurden häufig angegeben. Weniger verbreitet sind dagegen Messungen im Bereich der Geotechnik, wie etwa Ankerlasten, sowie die Beobachtung von Schneebedeckung und Felstemperatur. Der Eisgehalt wird laut Umfrage kaum erfasst.

In Bezug auf die Einschätzung der Relevanz einzelner Überwachungsparameter sehen die Befragten insbesondere die Beobachtung von Hangbewegungen als besonders wichtig an. Infrastrukturbeschädigungen und Felssturzaktivitäten folgen jeweils. Auch die Überwachung geotechnischer Parameter, des Eisgehalts und der Felstemperatur wird als bedeutend eingeschätzt. Die Beobachtung der Schneebedeckung und der Lufttemperatur wird hingegen als weniger relevant beurteilt.

Bei der Frage nach geeigneten Maßnahmen, um den Herausforderungen durch den Rückgang des Permafrosts zu begegnen, wurden beobachtende Maßnahmen als am wichtigsten bewertet. Passive Maßnahmen wie die Implementierung von Frühwarnsystemen wurden damit klar häufiger genannt als aktive technische Eingriffe zur Stabilisierung des Permafrosts.

Beobachtete Folgen in Bezug auf den Permafrost-Rückgang, überwachte bzw. potenziell relevante Parameter und Prozesse sowie Einschätzung geeigneter Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen durch den Rückgang des Permafrosts.

Zusammenfassung der wesentlichen Aspekte der Umfrage

Die Umfrageergebnisse verdeutlichen, dass der Rückgang des Permafrosts deutliche Auswirkungen auf verschiedene berufliche Tätigkeitsfelder in den alpinen Regionen hat. Fachpersonen aus Forschung, Verwaltung, Tourismus und verwandten Bereichen sehen sich zunehmend mit Risiken wie Hanginstabilitäten, Felssturzaktivitäten und Infrastrukturschäden konfrontiert. Der Wunsch nach vertieftem Wissen über Permafrost-Prozesse sowie der Bedarf an systematischer Überwachung und geeigneten Maßnahmen ist entsprechend hoch. Beobachtende und passive Strategien, wie etwa Frühwarnsysteme, werden dabei als besonders wirksam eingeschätzt. Die Ergebnisse unterstreichen die Relevanz einer gezielten Wissensvermittlung, transnationaler Zusammenarbeit und praxisorientierten Lösungsansätzen für Infrastrukturbetreiber im Umgang mit den Folgen des Permafrost-Rückgangs.